一场看似普通的股权纠纷,最终演变成国际法院的“世纪罚单”。中企如何在全球化路上,不因“合规漏洞”栽跟头?

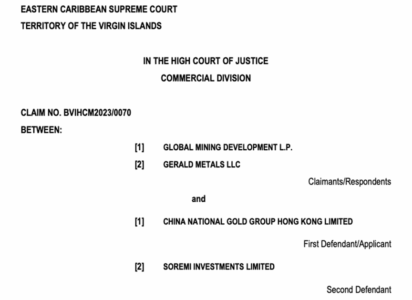

2025年7月,一桩震动全球商界的跨境诉讼案落下帷幕。英属维尔京群岛(BVI)高等法院作出一系列重磅判决,其中包括对一家中资背景企业处以250万美元罚款,创下该地区司法史上最高藐视法庭罚单纪录。

这不仅是一场围绕非洲铜矿控制权的商业博弈,更成为中国企业全球化进程中“合规与风控”问题的经典案例。

涉案企业为中国黄金集团香港有限公司(以下简称“中金香港”),系中国黄金集团全资子公司。

这场持续五年的国际纠纷,造成中企失去非洲重要矿产资源控制权,也可能遭遇高额法院处罚。

这起案件,表面看是中金香港与跨国矿企杰拉德集团之间关于非洲铜矿控制权的商业博弈,实则给所有正在或计划“走出去”的中国企业敲响了一记沉重的警钟:

出海与全球化,不只是市场的扩张,更是规则、合规与风控能力的全面较量。

本文来自“海外诉讼简讯”系列文章,由杜国栋律师团队组织编辑。本系列文章聚焦于中国企业和中国企业家在海外涉诉的实务动态,着重关注跨境诉讼风险防控以及国际司法程序应对策略,提升全球化经营中的法律合规与维权能力。本系列专栏集中收录于“渔渡跨境评论”。

一、一场围绕铜矿控制权的五年拉锯战

1. 非洲铜矿,全球矿业巨头的必争之地

刚果(布)的Soremi SA铜锌矿,是非洲中部一处重要的多金属矿产资源,具备年产电解铜1.2万至1.5万吨、锌锭1万吨的能力,在全球工业供应链中占据一席之地。其背后控股公司Soremi Investments Limited(索瑞米公司),成为各方争夺的焦点。

2013年,美国知名矿业集团杰拉德集团(Gerald Group)旗下基金 Global Mining Development L.P.(Global),将索瑞米公司65%的股份出售给中金香港,后者为中国黄金集团布局海外资源的重要平台。

双方通过2014年《股东协议》约定,Global享有该部分股权的优先购买权——也就是说,若中金香港未来有意转让,Global有权优先回购。

2. 转让协议达成,履约却成泡影

时间来到2020年,中金香港计划将股份转手第三方。此时,Global主张行使当初约定的优先购买权,并与中金香港达成一致:以8632万美元的价格回购上述65%股权。

然而,协议签署后,中金香港却并未履行后续义务——既未移交股份,也未提供相关公司账户信息,导致交易陷入僵局。

正是这一“违约”行为,点燃了后续一系列国际仲裁与跨境诉讼的导火索。

二、从香港仲裁到BVI法院:一场跨国法律“围剿”

1. 国际仲裁庭:支持Global权利

2020年,Global将争议提交至香港国际仲裁中心(HKIAC)。

2022年2月,仲裁庭作出部分裁决(FPA),确认Global有效行使优先购买权,中金香港必须履行转让义务;

2023年11月,进一步裁决(SPA)要求中金香港提供银行账户信息并签署正式转让文件。

这两项裁决,先后获得香港及BVI法院的认可与执行。

但中金香港依然未履行。

2. 关键转折:1.4亿美元资产转移

更引发争议的是,在仲裁进行期间,2022年4月至5月,索瑞米公司账户中的1.4亿美元资产被转移至Soremi SA的中国账户。

杰拉德集团指控,此举不仅违反股东协议,更涉嫌“逃避执行”“资产隐匿”,直接损害其合法权益。

BVI法院迅速介入,于2024年3月对中金香港及相关实体颁布冻结令,要求归还资金并披露资产去向。

中金香港很有诉讼策略,迅速在刚果(布)申请了反制性禁制令,试图阻碍BVI法院的执行。

但是这一做法,却被BVI法院在后续判决中认为是“试图蒙蔽法庭”。

三、BVI法院终极判决:三重打击,震惊业界

2025年5月底,BVI高等法院举行综合听证会,连续作出三项重要判决,每一项都足以载入中企海外合规教材。

1. 矿权易主:中金香港彻底失去控制权

法院正式下令修改索瑞米公司股东名册,将65%股份正式转移至Global名下,并确认其获得Soremi矿100%控制权。这意味着中金香港多年布局、重金投入的非洲矿产资源,就此易主。

2. 冻结令维持:资产转移被认定为“重大风险”

中金香港申请解除资金冻结的请求遭法院驳回。法官认定,1.4亿美元转移行为具有“资产流失风险”,违反协议与承诺,冻结令合法且必要。

BVI法院借此进一步巩固了其作为国际商事仲裁执行首选地之一的司法地位。

3. 史诗级罚单:250万美元,藐视法庭代价沉重

最为震撼的是,法院认定中金香港及其关联实体、负责人构成藐视法庭,并判处高达250万美元的罚款——这是BVI历史上针对企业藐视法庭行为的最高金额处罚记录。

四、从个案到警示:中企出海,合规是生命线

1. 这不仅是一起“国企败诉案”,更是全球化企业的共性挑战

尽管涉案主体为中金香港,但该案折射出的,是所有中国企业在国际化过程中都可能面临的法律与合规风险:

(1) 跨境协议不是“君子协定”,优先购买权等条款一旦触发,具有全球执行力;

(2) 资产转移必须合法透明,尤其在存在争议背景下,极易被认定为违规甚至违法;

(3) 国际法院与仲裁机构的执行力正在增强,BVI、香港等地区已成为全球商业争议解决的“执行高地”;

(4) 藐视法庭的代价高昂,不仅面临天价罚款,更可能影响企业全球声誉与信用。

2. 中企如何避免“走出去”变成“摔跟头”?

业内律师指出,该案为中企提供了至少三点重要启示:

启示一:重视跨境协议履约,切勿低估国际司法执行力

一旦签署具有法律效力的协议,尤其是涉及股权、资产与优先权的约定,必须严格履行。国际仲裁裁决可在全球上百个国家和地区得到承认和执行。

启示二:争议期资产处置须极其谨慎,避免“转移即违规”风险

在存在未决争议、仲裁或诉讼期间,任何重大资产流动都可能被视为逃避执行或妨碍司法,不仅面临冻结,还可能招致刑事或民事责任。

启示三:构建全球化合规能力,是“走出去”的核心竞争力

企业应建立专业的跨境法务团队,提前规划争议解决机制,包括仲裁地选择、适用法律、合规审查流程等,确保在复杂的国际环境中行稳致远。

五、结语:全球化不是冒险,而是规则下的博弈

随着“一带一路”倡议推进和中国企业全球化步伐加快,越来越多的中资企业进入矿产资源、基础设施、高端制造等全球竞争高地。然而,国际市场的游戏规则,远比国内市场更为复杂与严苛。

这起BVI法院的“世纪罚单”,不仅让一家中资矿企付出了沉重代价,更应该成为所有中国企业的一面镜子——全球化,不仅是市场的扩张,更是合规能力、风控水平与法律意识的全面较量。

唯有尊重规则、敬畏法律、强化合规,才能真正实现从“走出去”到“走上去”的跨越,在国际商业舞台上赢得尊重与长远发展。